神戸・三宮の片隅にひっそりとたたずむ細い地下道連絡通路「A14号出入口」が2023年11月6日の午後11時をもって閉鎖となりました。もとは地下鉄の阪神電車と地上の神戸市電を繋ぐための階段だったのですが、神戸市電が廃止されるとともにその役割を終え、地下街「さんちか」が整備されると、残されたのは歩道にあった「A14号出入口」のみとなりました。三宮駅前の再開発整備とともに、最後に残されたひとつも姿を消すという報道とともに、メディアの魔法で『ドラえもん』の秘密道具にちなんで「ガリバートンネル」という愛称まで設定され、にわかに着目を集めたこのトンネル。実は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』にも描かれていることはあまり知られていません。

第7章で、阪神電車の地下の線路を赤羽警部の追手から逃げ切った峠草平が地下から地上に出てきたシーン、そして

第5章の阪神大水害のシーンでも描かれています。ただし『アドルフに告ぐ』で描かれている地下出入口は、いずれもの「A10号出入口」付近…現在の神戸阪急(旧そごう神戸店、建物名は三宮阪神ビル)の西側に面する道路にあったものであり、「A14号出入口」とは異なります。

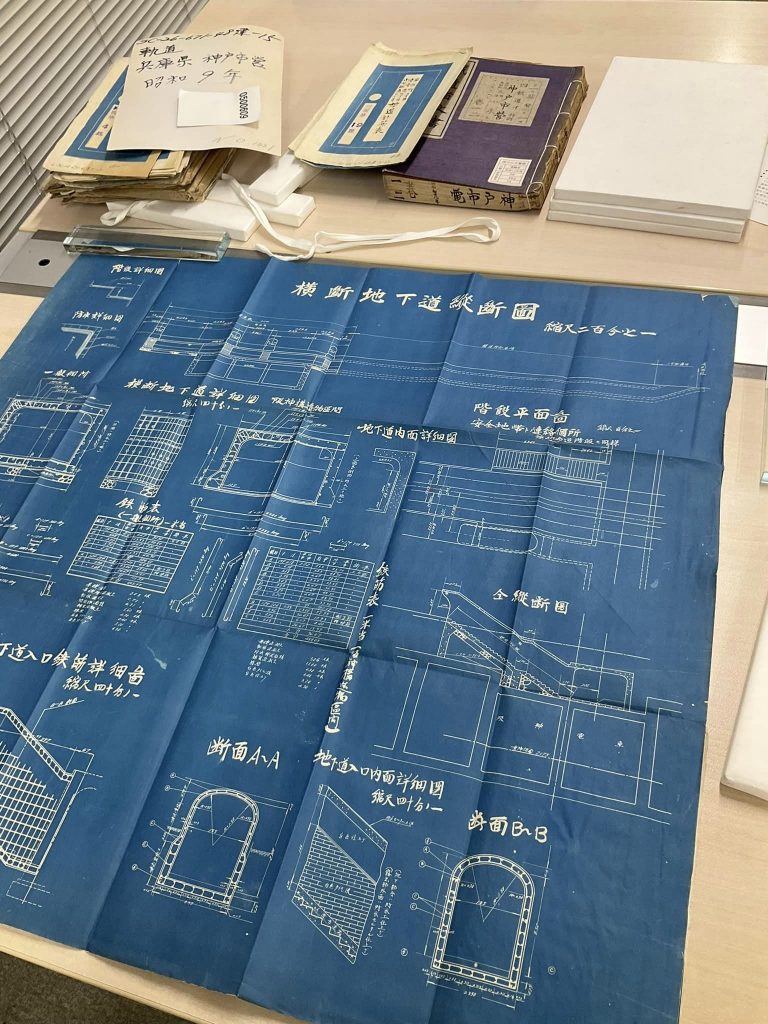

さて、このA14がいつ頃に整備されたものなのか。報道では「市によると昭和8(1933)年頃にはあった」とされていますが、その由来は何一つ深掘りされていません。「三宮阪神ビル」(前そごう神戸店、現在の神戸阪急)の建物が昭和8(1933)年築であり、同建物が映された写真から、このトンネル状の出入口もその当時からあったとされていました。しかしながら「詳しい記録は残っていない」とされている報道を覆して、高坂史章が東京都千代田区の国立公文書館に保存されている建築図面を発見し、設計年は昭和9年と判明しました。また同様の出入口は「さんちか」に通じる通路に3つ痕跡が残っていますが、建設当時4つあったことが当時の図面から確認できました。

写真提供:神戸アーカイブ写真館 昭和12年頃撮影された省線三ノ宮駅(前国鉄、現在のJR)付近。手前に四つ並んでいるトンネル状の地下横断入り口は、市電、阪神電鉄、省線を繋ぐ地下通路に続いていた。右端に映るのが三宮阪神ビル(そごう神戸店)である。『アドルフに告ぐ』第5章の昭和13年の阪神大水害後の場面では、駅舎や地下出入り口、電柱や六甲の山並などが正確に描かれている。

国立公文書館での調査内容は、高悠眠のX(旧Twitter)@kouyuminに記録しています。

#神戸市 の三宮駅前にある

#A14出入口 (

#ガリバートンネル )は「昭和8年にはあった」とされているが、国立公文書館に保管されている「鉄道省文書」「内務省文書」を調査したところ、一年遅い昭和9年建築と判明し、また建築図面も発見した。(以下ツリー)

Twitter(X)の断片情報から文献史を紡ぎ、国立公文書館の文書目録をすり合わせ、東京竹橋にある国立公文書館の『鉄道省文書』と『内務省文書』を閲覧したところ、昭和8年築ではなく、昭和9年築の「小野柄通八丁目地下道」として神戸市電の連絡通路として構築されたことが判明し、大きな青焼き図面も写真に収めることができました。ニュースバリュー的には「90年の歴史に幕を下ろす」のが「89年の歴史」だからといっても大して変わりがないところですが、文献史の人間としてはささいでも誤った情報は正さないと気が済まなかったというところです。

このトンネルはそもそも何のためのものかというと、神戸市電(路面電車)の乗降場のため地下連絡通路である。

画像は神戸市電気局の『市営二十年史』(国会図書館デジタルアーカイブより)

路面電車の駅付属施設…とわかったところでふと疑問。

「地下で阪神電車を掘ってるのに、同じ年のうちに路面電車通して地下連絡通路まで作れるわけあらへんやろ」

神戸市電の歴史を調べると、この区間は「脇浜町2丁目より小野柄通8丁目」の「東部国道線」として建設され、昭和10年1月1日に開通となっている。この時系列を考えると、くだんのガリバートンネル は昭和9年築の蓋然性が高まった…。

さあ、「公文書沼」に沈もう。

鉄道史研究において、国立公文書館に収蔵されている『鉄道省文書』(左の紫表紙)は半世紀前から基礎研究で用いられているが、目録検索をしていると「1冊に文書が1件〜3件しか綴られていない簿冊(冊子)が鉄道省文書:『鉄道免許』とは別のグループで存在するのに気づいた。

文書件名を比較すると、『鉄道免許』からピックアップして別綴りにしているように思え「ん、『鉄道省文書には図面が無い』の悩み、まさかこれが図面集?」として閲覧したのが画像右で、正体は『内務省文書』。

申請・稟議は鉄道省文書と同じだが、その続きに内務省茶封筒で図面が収められていた。

「A14号出入口」に話を戻そう。

「第三期五号線工事方法変更の件」として鉄道省文書【軌道特許神戸市営12・昭和9年】、内務省文書【軌道・兵庫県・神戸市営・(昭和9.5.30〜昭和9.6.29)】の簿冊にそれぞれ綴られている。

申請は昭和9年1月19日に神戸市長から出願。

「道路横断地下道の設置」「道路管理者に於いて小学校通学の児童及び一般通行人の道路横断を安全ならしむため先の通り地下道を設置す」として、中間区間に三か所と「小野柄通8丁目」の設置を申請している。

画像は内務省文書だが、赤鉛筆の強調が入っているのが印象的。

これら地下道を含む一連の工事は、昭和9年7月2日認可「監第2049号」達済みとなっている。

これが「附図18」として内務省の封筒に入れてつづられていたもので、一枚でほぼ全体が描かれている。

横断地下道縦断図。左が浜側(南側)で、右が山側(北側)。真ん中の2か所が路面電車の停留所の出入り口で、現在も地下道に開口部だけ現存している。

A14号出入口は右の”1.65″と数字が入っているもので、一つだけ狭く設計されている。(ちなみに、この寸法は壁芯寸法で記載されているのか、実際の間口は30cmほど狭くなっている)

横断図と現在の写真との比較。神戸市電停留所の出入口地下側は公知のとおり残存。浜側の出入口は、現在のバス停より少しだけ南と思われる。

図面と現物の対比、縦断面図 入口頂部から、横断地下道の土被りくらいまで。

標準断面図と旧路面電車安全帯出入口は間口が1.85mとなっているのに対して、山側歩道階段(A14号出入口)は間口が1.60mと、狭く設計されているため、すれ違うのがやっと、という印象を受ける。

地下道入口内面詳細図と現物比較。頂上部の防水モルタル上部白色塗装、腰部白色タイル、足元人造石洗出、露出部は防水モルタル上塗り。 防水部はリペイント、階段踏面は上貼りされているが、タイルと人造石は当時のままのようだ。

内部一部が割れていてて躯体が見えている。暗灰色が防水モルタル塗りだろうか。

間口幅について。どう測っても1.25m前後の幅しかない 。「横断通路縦断面図」においては、1.65mとなっていたことに首を傾げたが、これは壁芯間なのだろう。厚みの0.29を引けば、計測値との差は10cmとなりさほど矛盾しない。

構造上は普通変えないが、階段の踏面33cm,踊り場1.0mの基本は変わっていない。

A14号出入口に続く地下通路。

「鉄道史研究」の一課題として最大の成果を上げさせていただいたガリバートンネルよ、さようなら。